高 爽

提示

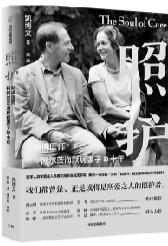

这本《照护——哈佛医师和阿尔茨海默病妻子的十年》,仅凭书名,就会吸引很多读者,特别是那些缠绵病榻多年的患者以及在长期护理他们的过程中疲惫不堪的家人。细读才知道,这是一本严肃的学术著作,温情有之,却非鸡汤。兼具患者家人、医生和人类学者三重身份的作者,所提供的思考来自于制度和人性深处——在现代医疗体系之下,我们为什么是我们,我们又如何成为我们?

面对终将“失败”的战争

举凡有过长期护理患病家人经历的人,都会有这样的感受:在即将进入这场漫长的战斗之初,无论你做了什么样的心理准备都是不够的。即使是凯博文这样致力于研究照护伦理的医生和医学人类学家也是如此:“重性疾病的早期阶段总会给人一种天崩地裂的感觉,而且是一种创伤性经历。虽然琼和我对于疾病也算是有很多知识和经验了,但在亲身经历疾病的时候,对于这种创伤仍然不具有免疫力。面对突如其来的疾病化的生活,面对这种生活带来的混乱不堪与动荡不定,我们都感到茫然无措。”

阿尔茨海默病,是一个近些年逐渐为我们所熟知的医学名词。在美国,阿尔茨海默病是第六大死亡原因,1/3的老年人死于阿尔茨海默病或其他痴呆症。根据中国疾病预防控制中心统计,中国目前有1000多万阿尔茨海默病患者,是世界上阿尔茨海默病患者人数最多的国家,并且这个数字还在随着老龄化人口的增加而上升。

在公共媒体上,对阿尔茨海默病的描绘重点在“遗忘”两个字上,很多文学艺术作品,也都围绕着“遗忘”展开情节。但在凯博文的讲述中,这一病症要复杂和残酷得多:“阿尔茨海默病很少会沿着相同的故事线发展。当然,肯定会有一个开头,也不可避免地会有一个结尾,但中间的过程对于绝大多数患者及其家庭来说,却充满了变数和理不清的混乱。他们得经历漫长的煎熬。”

其实,这一点也适用于其他重性疾病,从医学的角度可以定义和描述的疾病,对发病的个体而言,总会有或大或小的差异。而从照料者的角度来看,更是千差万别的,可以投入的时间、精力、金钱以及心力,都会不同。唯一相同的可能只有结局,那就是患者的离世,而他们离去的方式,又会反过来作用于照料者,如何走出由此带来的心理伤痛,则又是另一个故事的开始。

医疗体系中照护的“消失”

10年照顾妻子的过程中,饱含深情,同时也让作者对于现代医疗体系之下的照护伦理有了更加深刻的反思。

他总结了目前医学照护所面临的“四大悖论”:第一大悖论是,医学在传统意义上应该把照护置于其临床实践的核心,但照护在医生的实际工作中已经变得越来越边缘化。医生的实际工作,不再是过去那种事无巨细、事必躬亲的作风,而是更多地借助高科技进行诊断和治疗。第二大悖论是,医生在本书所描述的那种照护中作出的贡献其实明显少得多,可医生对于这些不可或缺的工作伙伴却经常不屑一顾。第三大悖论是关于医学教育的,相比毕业班的学生,医学院新生对于照护的实践及社会心理总是表现出更浓厚的兴趣,也确实更加擅长。这个结论意味着,医学教育虽然给学生带去了许多科学和技术层面的知识,可它反倒削弱了学生的照护能力。第四大悖论是,医疗体制改革和医疗技术革命分明是为了减少诊断和治疗过程中的差错,消除通往更好结局的障碍,最终促进照护实践,可实际上却相当矛盾地削弱了照护。

这一反思,主要来自于对美国医疗体系的观察,但有很多我们从中可以反思的东西:面对庞大的患者基数,中国的医疗工作者所要承担的工作任务更为繁重;借助高科技进行诊断和治疗同样是中国现代医学发展的必由之路。

“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰。”这句诞生于100多年前,被众多医生奉为座右铭的话,如何在现代语境下继续适用,让照护依然成为医学的核心,只能在进步中寻找新的解决之道。

中国传统文化中的“我们”

本书的英文书名为“The Soul of Care”,译为“照护”,并不令我非常满意。译者的解释是,“care”一词在医疗语境下,可以理解为保健。医疗语境外,可以理解为照护、照顾、照料。而在这第二层含义之外,更广义的理解则是关照、关爱、关心、爱护、呵护、守护,上升到了情感与道德层面。这个解释是对的,所以我觉得译为“关怀”似乎更为贴切。当然,我也理解它不适用的原因在于,关怀在中文的意涵太广,不仅仅指对患者的照料。但如果我们从病患家人的角度来看所谓“照护”,关怀当中所包含的全身心照顾的价值就更为重要了。

作者凯博文有过在中国工作的经历,他的妻子琼更是一位汉学家,所以,从本书中能够明显看到中国文化对他们的影响。正如本书前言作者阎云翔所说,《照护》与经典儒家学说中的某些主题相呼应,比如作者所说的社会关系中的照护与关怀决定了人性;还有他所主张的照护的精髓也包括自我对于体察和照顾道德共同体中他人意愿与利益之能力的培养。所有这些都与中国文化中众所周知的“做人”概念以及儒家的“仁”和“恻隐之心”之说非常相近。

但对于从中国文化的视角来探究“照护”,我认为这还只是个开始,还有很大的空间留给中国的研究者。中国传统文化中的孝道伦理,其实在照护的过程中所发挥的作用是很大的。在中国人的传统观念中,“我们”是一个很有意味的词,一方面是作为“人”的我们,要“老吾老以及人之老”,有仁者之心、恻隐之心;一方面是作为“差序格局”中一层比一层紧密的“我们”,无从逃避作为照护者的责任,无论是身心还是金钱的付出,这一点与西方文化有着巨大的不同。

与此同时,凯博文所论述的人文主义照护伦理,与中国文化对照护的界定仍有不同之处,这也会给我们带来一种跨文化的启示。比如:他强调平等在人际关系中的核心位置,他与妻子之间的互动,是互相尊重的平等关系,他始终小心翼翼地保护着妻子的尊严,同时也并未将自己置于一个牺牲者和殉道士的道德高地上。而在我们对患病亲人的照护中,无论是亲力亲为还是雇用专业护工,总是体现出一种等级关系,也就是“管”与“被管”的关系,包括我们的日常话语,说到谁来照护老人,也常常会用到“老人由谁来管”这样的表述。哪怕是非常孝顺以及用心的人,也常常处于一个施予者的位置,往往忽视了被照护者的精神和情感能力。

最后,要说一句,这本书最打动我的一句是:“归根到底,照护的灵魂也就成了对灵魂的照护。”我们也就是这样成了我们。

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,

请您来信来电(024-23187042)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。