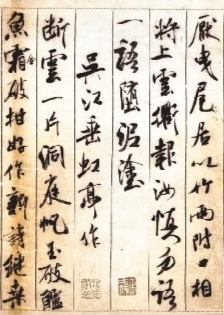

米芾《蜀素帖》局部1

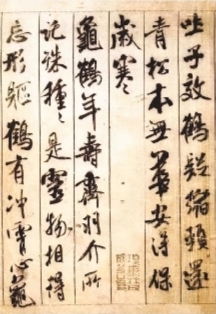

米芾《蜀素帖》局部2

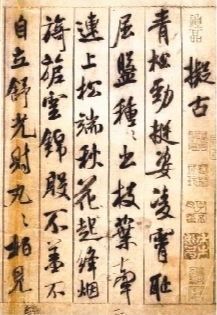

米芾《蜀素帖》局部3

记者 凌 鹤

《蜀素帖》又名《拟古诗帖》,是北宋书法家米芾于元祐三年(1088年)创作的行书,绢本,纵29.7厘米,横284.3厘米,共658字,现收藏于台北故宫博物院。《蜀素帖》由8首诗构成,内容为游记和送别之情。艺术风格以和谐变化为准则、天真自然为旨归,通篇笔法灵动精致、结体富于变化、笔势沉着痛快,被后人誉为“中华第一美帖”,是“中华十大传世名帖”之一。

从用笔上看,米芾“八面出锋”的特点体现鲜明,形成刚柔相济的姿态、沉着痛快的风格。此书作中,下笔的着重点有时在起笔,有时在落笔,有时在一笔的中间,遇到转折时提笔侧锋直转而下,展现出米体富于变化的巨大魅力。

从结体上看,《蜀素帖》主要表现为两个方面:其一,笔画粗细对比鲜明。通篇结体率意、变换自然贴切。粗处如参天古树,细处如绣花针般,相得益彰地增强了单字的节奏感和视觉美感。其二,空间疏密对比得当。字的笔画空间变化有节奏性,疏可走马,密不透风。或紧凑或疏朗的点画与字的结构本身形成对比,疏密有度的线条与富有气势的笔态相生相济。

从章法上看,紧凑的点画与大段的空白,粗重的笔画与轻柔的线条交互出现,流利的笔势与涩滞的笔触相交,风樯阵马的动态与沉稳雍容的静意完美结合,形成了《蜀素帖》独具一格的章法特色。

从墨法上看,《蜀素帖》书写在丝绸织品上,由于不易受墨且书写迅疾,故而出现较多的枯笔。通篇墨色浓淡相兼,笔墨形态丰富。

明代文学家、书画家李日华在《评书帖》中评:“笔酣墨饱之处气势飞舞,字里行间蓄积充沛势能,枯墨飞白之处朦胧虚灵,若隐若现的线条蕴涵着无限妙趣。”清代书法家王澍在《竹云题跋》中评:“风神秀拔,仙姿绝世,为米老行书第一。”福建师范大学美术学院教授朱以撒评道:“《蜀素帖》沉着果敢又无野犷之嫌,对后世学书者而言,书作前后两部分由端庄转向趣味的渐变,具有自然引导的功能。”

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,

请您来信来电(024-23187042)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。